为了更好发挥本课程衔接基础医学与临床医学之间的“桥梁”作用,使相关理论知识前后有机贯通,3月7日上午,临床与基础医学院(所)病理生理学系通过腾讯会议进行了集体备课,围绕“酸碱平衡紊乱”教学中遇到的疑难问题展开深入探讨与教学经验分享。《病理生理学》作为衔接基础医学与临床医学的“桥梁”学科,在医学生培养中发挥着重要作用,但由于本课程理论抽象且逻辑性极强,教师感觉不好教,学生普遍反映难理解,尤其是作为临床常见病理生理过程的“酸碱平衡紊乱”,内容多且难度大。会议由学系主任姚树桐教授主持,全体教师参加。

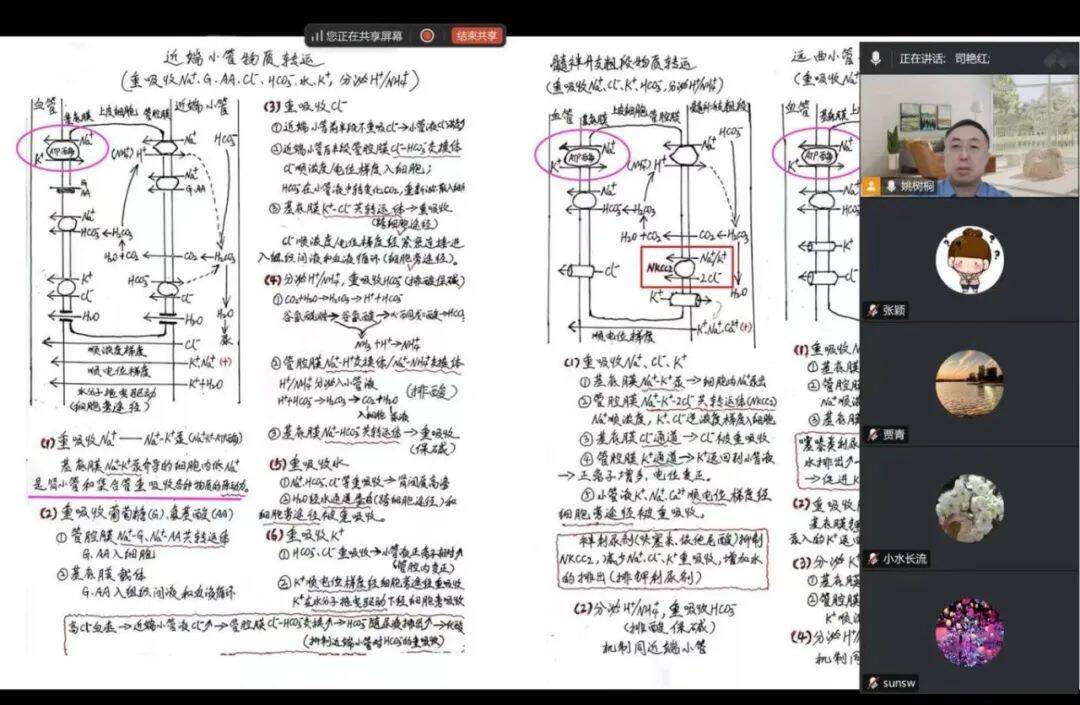

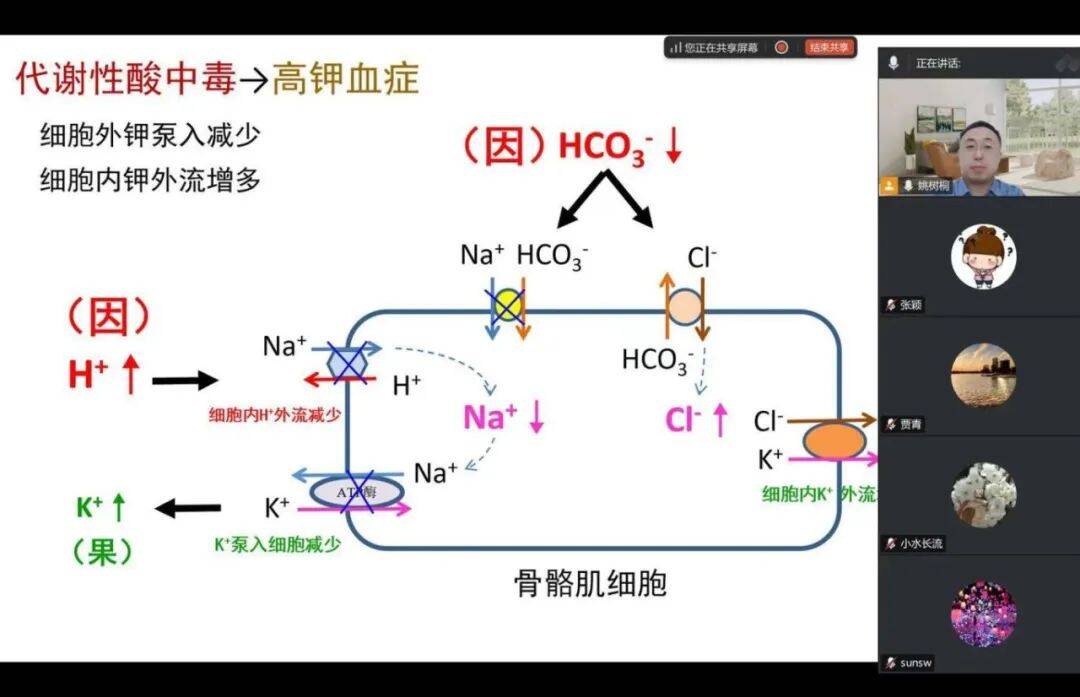

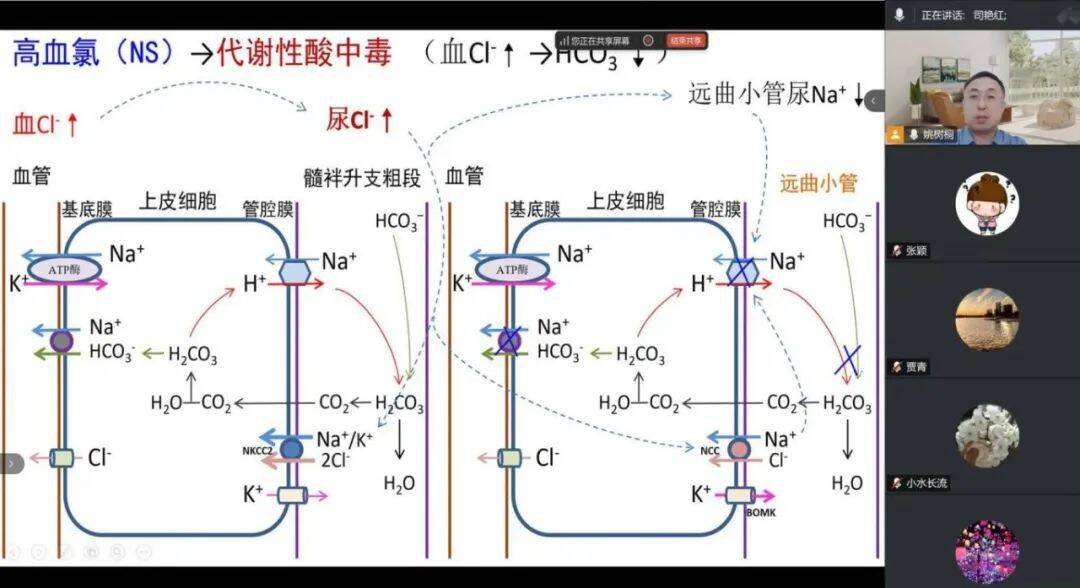

《生理学》作为重要的基础医学课程,是《病理生理学》的重要理论依据。姚树桐首先基于自己精心整理的学习笔记对《生理学》“跨细胞膜物质转运”、“肾小管和集合管的物质转运功能”等相关知识进行了梳理,并以此为基础,结合临床案例详细介绍了“钾、氯代谢紊乱与酸碱平衡紊乱三者之间的因果关系及具体机制”,强调在体内存在H+-K+-ATP酶(氢-钾泵)介导的H+-K+原发性主动转运,但并不存在载体介导的“H+-K+直接交换”。在钾代谢紊乱与酸碱平衡紊乱相互影响(代谢性酸中毒D高钾血症、低钾血症D代谢性碱中毒)的过程中,所谓细胞内外“H+-K+交换”实际是通过调控Na+-H+交换体与Na+-K+-ATP酶(钠-钾泵)介导的离子交换实现的。然后,详细介绍了“反常性碱性尿”、“反常性酸性尿”的形成及“血氯异常导致酸碱平衡紊乱”的具体机制等内容。学系各位老师均表示受益匪浅、收获颇多,并围绕教学中遇到的疑难问题及教学技巧进行了深入探讨和经验分享。最后,姚树桐指出要想给学生“一碗水”,自己至少要有“一桶水”,强调在备课过程中,不仅要对《病理生理学》深入理解与内化,还要参考《生理学》、《生物化学》等基础医学课程以及《诊断学》、《内科学》等临床课程,从而使相关知识融会贯通,充分发挥本课程的“桥梁”作用。

充分发挥学系基层教学组织职能,通过集体备课、教学经验分享、疑难问题探讨、试讲与听课、手把手传帮带、预实验等学系活动夯实教师教学基本功、提升教学能力是本学系一贯秉承的优良传统,从而为实现同质化教学、保证病理生理学教学质量提供了根本保障。

供稿:张颖 编辑:韩馨 审核:王丹丹